Wer Beethovens 7. Sinfonie kennt, hat vermutlich schon einmal gehört, dass es sich bei dem berühmten zweiten Satz um einen „Trauermarsch“ handeln solle. So steht es in vielen Programmheften, und so wird es immer wieder kolportiert. Doch wie so oft bei Beethoven lohnt es sich, genauer hinzuhören. Denn das Etikett erklärt wenig – und verstellt womöglich mehr, als es erhellt.

In diesem Text versuche ich, den Charakter dieses rätselhaften Satzes von verschiedenen Seiten zu beleuchten: musikalisch, interpretatorisch, historisch – und mit einem klaren Ohr für die Wirkung, die er entfaltet. Nicht als musikwissenschaftlicher Traktat, sondern als persönliche Annäherung eines leidenschaftlich Hörenden und langjährigen Beobachters großer Aufführungen. Wer sich auf den Weg macht, entdeckt hier vielleicht mehr als eine „Apotheose des Tanzes“ (Richard Wagner über die Siebte) – und versteht, warum ich persönlich lieber von einer Apotheose des Lichts spreche.

Manche Sätze in der Musik schweigen lauter als andere. Der zweite Satz von Beethovens Siebenter ist ein solcher Ort: kein Ausruhen, kein Rückblick – vielmehr ein stiller Grund, auf dem sich das Licht vorbereitet. Eine Bewegung nach innen, nicht nach außen. Wer hier hört, hört nicht nur Musik. Er hört einen Raum, der sich nicht durch Tonhöhe, sondern durch Tiefe erschließt. Die Ahnung eines Aufstiegs aus innerer Dunkelheit.

Die Sache mit dem Trauermarsch

Man nennt ihn den „Trauermarsch“ der Siebten. Doch wer genau hinhört, wer sich dem Satz öffnet, statt ihn mit Etiketten zu versehen, spürt: Diese Musik trauert nicht. Sie trägt. Sie sammelt. Sie steht – wie eine Gestalt, die schweigend auf das Unaussprechliche verweist.

Der zweite Satz von Beethovens Siebenter gehört zu jenen rätselhaften Mittelsätzen, die keine Rast gewähren, keine Zerstreuung, keine Erholung vom dramatischen Geschehen. Und doch sind sie Zentrum und Schlüssel zugleich. Musik, die nicht nach außen wirkt, sondern nach innen – wie durch ein Klangprisma fällt Licht hier auf ganz andere Stellen im Klangraum des Werkes.

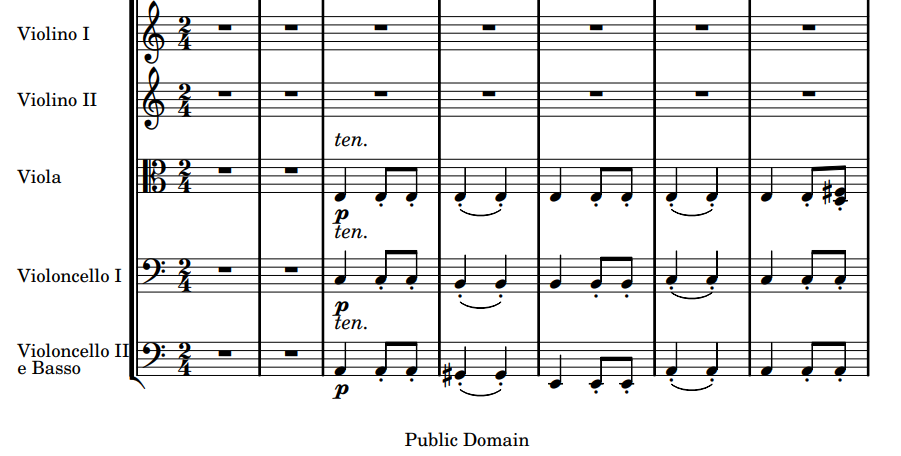

Der berühmte Beginn: punktierte Halbe, regelmäßig, fast ostinatohaft. Doch es ist kein Marsch. Kein Zug, kein Schreiten. Eher ein geheimes Kreisen. Eine rhythmische Inkantation, eine Beschwörung, die sich durch Wiederholung nicht erschöpft, sondern verdichtet. Die Musik des Anfangs bleibt nicht stehen, aber sie verweilt. Und aus diesem Verweilen in sich erwächst ihre eigentliche Kraft: ein dunkler Ernst ohne Pathos.

EIne Aufführung gilt bis heute als Sternstunde: das sogenannte Mauerfallkonzert der Berliner Philharmoniker unter Daniel Barenboim, das am 12.11.1989, drei Tage nach dem Mauerfall, stattfand. Der Anlass, die enorme hörende Anteilnahme des Publikums im überfüllten Saal, das Engagement von Dirigent und Orchestermusikern, der genius loci – all das ließ die Musik Beethovens auf eine Weise sich entfalten, wie sie auch bei Spitzenensembles nicht alltäglich ist. Dort, in der mauernahen Berliner Philharmonie, wurde Beethovens Siebente zu mehr als Musik. Ich habe mit mehreren Menschen gesprochen, die damals anwesend waren – sie berichten von einer eigentümlichen Atmosphäre, einer Mischung aus innerer Spannung, Erwartung und feierlicher Stille. Der zweite Satz war in dieser Nacht kein Trauermarsch – er war eine Art Kollektivbewusstsein in Klang. Etwas Metaphysisches war da spürbar geworden, das sich nicht analytisch fassen lässt – aber die Musiker wussten es, das Publikum wusste es, und es war unvergesslich.

Eine ARTE-Dokumentation hielt das Ereignis des Mauerfallkonzertes fest, mit Erinnerungen von Mitwirkenden und Zuhörenden. Daher konnte ich zumindest einen kleinen Abglanz dieses Ereignisses erhaschen. Unverständlicherweise ist dieses wertvolle Zeitdokument seit Ende vorigen Jahres in den Mediatheken (auch bei ARTE) nicht mehr verfügbar. Das ist geradezu tragisch – dass es wahrscheinlich rechtliche Gründe hat, macht es nicht besser.

EInen kleinen Zusammenschnitt gibt es aber noch und dort erklingt auch der 2. Satz der Siebten:

https://www.youtube.com/watch?v=XuASxkaz1Vs

Wer den zweiten Satz der Siebten wirklich in seiner Essenz erfassen will, der sollte sich ihn bewusst nicht im Vergleich mit den großen, dezidierten Trauermusiken Beethovens anhören – gerade weil das nicht „passt“. Hier gibts nicht viel zu vergleichen. Ein analytischer Blick sei trotzdem erlaubt.

Nehmen wir den Trauermarsch der Eroica. Da ist kein Zweifel möglich: Er ist explizit als solcher bezeichnet, komponiert mit voller dramatischer Absicht, eine Konfrontation mit Tod, Heldentum und menschlichem Maß. Hier wird getrauert – und zwar groß, erschütternd, mit Wucht und Pathos.

Hörbeispiel mit Wilhelm Furtwängler und den Berliner Philharmonikern:

https://youtu.be/Szwhb-nuRzI?list=RDSzwhb-nuRzI

Oder denken wir an den langsamen Satz der Hammerklaviersonate: Musik der Einkehr, des Abschiednehmens, des großen Alleinseins. Keine Pose mehr, kein Weltbezug, nur noch das durchgeistigte Klanggeschehen, das aus dem Innersten zu kommen scheint. Auch dort ist der Ernst echt, unverstellt – aber nicht marschartig, das braucht Beethoven gar nicht mehr als Folie, sondern eher wie eine schwarze Sonne in einem leeren Raum – am Schluss mündend in regelrechte Verzweiflungsrufe und einen Absturz in resignative Ruhe.

Hörbeispiel mit Maurizio Pollini: https://youtu.be/QuNQYjMZ9qQ?list=PL_NUYmjdb-G_5QoldLIBV67SIqagTulrM

Gegenüber diesen beiden Monumenten fällt die Bezeichnung „Trauermarsch“ für den zweiten Satz der Siebten in sich zusammen. Er ist etwas anderes. Vielleicht kann man sagen: Er ist die Stille vor der Erlösung, nicht der Schmerz des Verlusts. Er ist der dunkle Grund, aus dem die Musik später in Licht aufbricht.

Richard Wagner nannte Beethovens Siebente einst die „Apotheose des Tanzes“ – eine Formulierung, die seither vielfach zitiert wurde. Gemeint war damit kein tänzerisches Leichtgewicht, sondern eine Verklärung rhythmischer Bewegung zu etwas Geistigem, fast Transzendentem. Ich selbst jedoch empfinde diesen zweiten Satz weniger als eine Apotheose des Tanzes (Beethoven hatte wohl keinen Zugang zum Tanz als Selbstzweck) denn als eine „Apotheose des Lichts“, die sich aus tiefer Schwere emporarbeitet, nicht im esoterischen, sondern im musikalisch-existentiellen Sinn: Eine strenge, aber klare Ernsthaftigkeit, die das Werk in seiner Gesamtheit verankert.

Und ganz beiläufig zeigt sich darin auch Beethovens Modernität. Dieser zweite Satz ist kein Programmsatz, keine narrative Musik, keine Erzählung, sondern ein Ort im Werk – eine seelische Topografie. Der Zuhörer wird nicht geführt, sondern hineingezogen. Und vielleicht liegt gerade darin das Missverständnis: Dass man ein Etikett brauchte, um das Unfassliche fassbar zu machen – und dabei das Rätsel zudeckt, das eigentlich wirken wollte.

Gerade die großen Dirigenten wussten um das Missverständnispotenzial dieses Satzes – und gingen auf ganz unterschiedliche Weise damit um. Furtwängler ließ ihn schreiten, beinahe wie eine sakrale Zeremonie. Blomstedt führt ihn mit klarer Struktur und innerer Ruhe, als wolle er den Ernst nicht überhöhen, sondern verankern. Celibidache schließlich ließ ihn geradezu aus dem Nichts entstehen, als Ausdruck einer metaphysischen Formwerdung, die sich nur im Augenblick erfüllen kann. So verschieden die Interpretationen – eines verband sie alle: das Bewusstsein, dass es hier nicht um Etikettierung geht. Sondern um ein musikalisches Geschehen, das dem ganzen Werk Tiefe verleiht, eine geistige Gravitation, um die alles andere kreist.

Der 2. Satz aus beethovens Siebenter unter Carlos Kleiber (zu dessen ewigen Favoriten die 7. zählte) und dem Concertgebouw Orchestra Amsterdam. Die nicht optimale Video- und die nicht optimale Tonqualität wird durch die musikalische mehr als wettgemacht. Ein Musterbeispiel auch für Kleibers charismatischen Dirigierstil – und dafür, wie weit weg der Satz von einem Trauermarsch ist. Kleiber nimmt ihn mit Absicht nicht zu langsam. Er kommt sogar nach der Fuge ein wenig zu schnell wieder „heraus“.

https://youtu.be/xrfHa5AOWew